金融の未来を再定義する分散型金融(DeFi)

金融の世界は、テクノロジーの進化によって常に変革を遂げてきました。そして今、ブロックチェーン技術を基盤とした「分散型金融(DeFi:Decentralized Finance)」が、その最も革新的なフロンティアとして注目を集めています。DeFiは、銀行や証券会社といった伝統的な金融機関の仲介なしに、誰もが金融サービスを利用できるオープンで透明性の高いシステムを構築することを目指しています。これは、単に取引の効率化やコスト削減に留まらず、金融サービスへのアクセスを民主化し、世界中の人々がより公平な形で経済活動に参加できる未来を拓く可能性を秘めています。本稿では、DeFiの基本的な概念から、そのメリットとリスク、主要な構成要素、そして今後の展望まで、詳細かつ分かりやすく解説します。このガイドを通じて、DeFiがなぜ「金融の未来」と呼ばれるのかを深く理解し、その可能性を探っていきましょう。

伝統的な金融システムは、中央集権的な機関が信頼の仲介者として機能することで成り立っています。しかし、これにより手数料の発生、取引の遅延、そして特定の管理者への依存といった課題が生じます。DeFiは、これらの課題をブロックチェーンの特性(分散性、透明性、不変性)を活用して解決しようとするものです。スマートコントラクトと呼ばれる自動実行プログラムによって、金融取引が自動化され、人間の介入なしに安全に実行されることで、これまでの金融の常識を覆す新たなサービスが次々と生まれています。

伝統金融とDeFiの比較:なぜDeFiが必要なのか?

DeFiの重要性を理解するためには、まず伝統的な金融システムが抱える課題と、それに対するDeFiのアプローチを比較することが有効です。

伝統金融(CeFi:Centralized Finance)の課題

- 中央集権性: 銀行、証券会社、保険会社など、特定の企業や機関が取引を管理・承認します。これにより、単一障害点のリスク、検閲の可能性、そして情報の非対称性が生じます。

- 非効率性と高コスト: 仲介者が多いため、取引に時間とコストがかかります。特に国際送金などは、手数料が高く、着金までに時間がかかることが一般的です。

- アクセスの制限: 銀行口座を持たない人々(アンバンクト)や、信用情報が不足している人々は、金融サービスにアクセスすることが困難です。また、国境を越えた金融サービス利用には法的・地理的な障壁があります。

- 透明性の欠如: 内部的な取引や準備金に関する情報が不透明な場合があります。

- 営業時間と地理的制約: 銀行の営業時間や休日、特定の国の規制によって、金融サービスが利用できる時間が制限されます。

DeFi(分散型金融)のアプローチ

DeFiは、これらの伝統金融の課題に対し、ブロックチェーンとスマートコントラクトを活用して以下のような解決策を提供します。

- 分散性: 特定の中央管理者が存在せず、ネットワーク参加者全体で取引を検証・記録します。これにより、単一障害点のリスクが排除され、検閲耐性が高まります。

- 効率性と低コスト: 仲介者を排除し、スマートコントラクトによる自動化を進めることで、取引にかかる時間と手数料を大幅に削減します。特に、国際的な金融取引がリアルタイムかつ低コストで可能になります。

- オープン性と金融包摂: インターネットに接続できる環境があれば、誰でも、どこからでも金融サービスにアクセスできます。銀行口座の有無や信用情報に関わらず、平等な金融機会を提供します。

- 透明性: すべての取引はブロックチェーン上に記録され、誰でも閲覧・検証可能です。これにより、不正行為のリスクが低減され、信頼性が向上します。

- 24時間365日利用可能: ブロックチェーンネットワークは常に稼働しているため、時間や地理的な制約なく金融サービスを利用できます。

DeFiは、金融サービスを「オープンソース」化し、誰もがそのルールを検証し、改善に参加できるような、より民主的でアクセスしやすい金融システムを目指していると言えるでしょう。

DeFiの主要な原則

DeFiエコシステムを支えるには、いくつかの重要な原則があります。これらはDeFiが伝統金融と異なる根本的な理由でもあります。

- トラストレス(信頼不要): 第三者の仲介者(銀行など)を信頼する必要がなく、スマートコントラクトのコードとブロックチェーンの不変性が信頼の基盤となります。

- 透明性: すべての取引とスマートコントラクトのコードは公開されており、誰でも検証可能です。これにより、不正や隠蔽が困難になります。

- オープンソース: 多くのDeFiプロトコルはオープンソースであり、誰でもコードを監査し、改善提案を行うことができます。

- パーミッションレス(許可不要): 誰でも許可を得ることなく、DeFiプロトコルを利用したり、新たなプロトコルを構築したりできます。

- コンポーザビリティ(構成可能性): 各DeFiプロトコルは、レゴブロックのように組み合わせて利用できます。これにより、既存のプロトコルを組み合わせて、より複雑で革新的な金融商品やサービスを構築することが可能です。これは「マネーレゴ」とも呼ばれます。

“

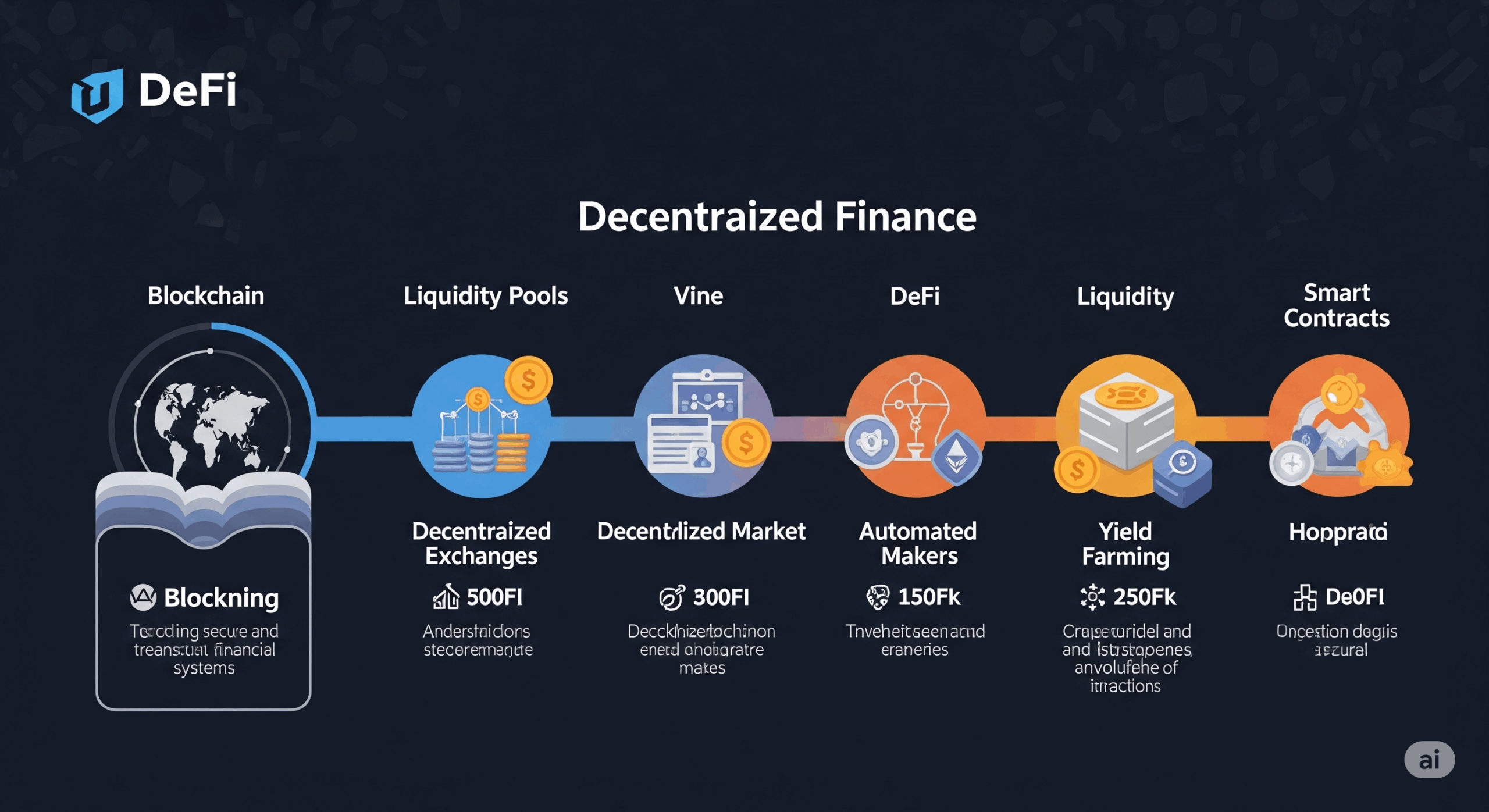

DeFiを構成する主要な要素とサービス

DeFiエコシステムは、様々な種類のプロトコルやアプリケーションが組み合わさって形成されています。ここでは、DeFiを理解する上で不可欠な主要な要素とサービスについて解説します。

1. ステーブルコイン(Stablecoins)

ステーブルコインは、米ドルなどの法定通貨や金などの現実世界の資産に価値がペッグ(連動)された暗号資産です。暗号資産市場のボラティリティから資産を守りつつ、DeFiエコシステム内で利用できるため、DeFiの基盤通貨として極めて重要な役割を担っています。代表的なステーブルコインには、USDT、USDC、DAIなどがあります。

- 役割: 価格変動リスクの回避、DeFiプロトコルでの担保・流動性提供、送金手段。

2. 分散型取引所(DEX:Decentralized Exchanges)

DEXは、中央集権的な管理者を介さずに、ユーザー同士が直接暗号資産を交換できる取引所です。スマートコントラクトによって取引が自動実行され、ユーザーは自身のウォレットから直接取引に参加できるため、秘密鍵を取引所に預ける必要がありません。

- 主な形式:

- AMM(Automated Market Maker)型: 流動性プールとアルゴリズムによって価格が決定される形式(例: Uniswap, PancakeSwap)。

- オーダーブック型: 買い注文と売り注文が板に並ぶ形式(例: dYdX)。

- メリット: 検閲耐性、透明性、高いセキュリティ(自己管理)。

- デメリット: スリッページ、ガス代(手数料)、機能の制限。

3. レンディング・借り入れプロトコル(Lending & Borrowing Protocols)

ユーザーが暗号資産を預け入れて利息を得たり(レンディング)、暗号資産を担保に別の暗号資産を借り入れたりできるプロトコルです。スマートコントラクトによって、金利の決定、担保の管理、清算などが自動的に行われます。

- 代表例: Aave, Compound, MakerDAO。

- メリット: 仲介者不要、透明な金利、24時間利用可能。

4. イールドファーミング(Yield Farming)とステーキング(Staking)

DeFiプロトコルに暗号資産を預け入れることで、報酬(利息やプロトコルトークンなど)を得る活動です。

- イールドファーミング: 流動性プールに資産を提供したり、複数のDeFiプロトコルを組み合わせて、最も高い利回りを目指す戦略。

- ステーキング: PoS(Proof of Stake)ブロックチェーンのバリデーターとしてネットワークのセキュリティ維持に貢献し、報酬を得る活動。

- メリット: 高い利回り、プロトコルへの貢献。

- デメリット: インパーマネントロス(流動性提供の場合)、スマートコントラクトリスク、ロック期間。

5. 分散型自律組織(DAO:Decentralized Autonomous Organizations)

DAOは、中央管理者が存在せず、スマートコントラクトによって運営される組織です。メンバーはガバナンストークンを保有することで、プロトコルの運営方針や変更案に対して投票する権利を持ちます。

- 役割: プロトコルの分散型ガバナンス、コミュニティ主導の開発。

6. オラクル(Oracles)

ブロックチェーンはオフチェーン(現実世界)のデータに直接アクセスできません。オラクルは、現実世界の価格データやイベント情報をブロックチェーン上のスマートコントラクトに安全に提供する「橋渡し役」です。

- 代表例: Chainlink。

- 役割: スマートコントラクトの機能拡張、DeFiプロトコルの正確な価格フィード提供。

7. トークン化された実世界資産(RWA:Real World Assets)

不動産、債券、株式、金などの現実世界の資産をブロックチェーン上でトークン化し、DeFiエコシステムで取引可能にする動きです。これにより、伝統金融の膨大な流動性がDeFiに流入する可能性を秘めています。

- 役割: DeFiの担保資産の多様化、伝統金融との融合。

図:DeFiの主要な構成要素

“”

DeFiのメリット:なぜ今、注目すべきなのか?

DeFiは、伝統的な金融システムが抱える多くの課題を解決し、ユーザーに新たな価値を提供します。その主要なメリットは以下の通りです。

1. アクセシビリティと金融包摂

DeFiは、インターネット接続と暗号資産ウォレットさえあれば、誰でも、どこからでも利用できます。銀行口座の有無や信用情報、国籍といった従来の金融サービスへの障壁が取り払われるため、世界中の「アンバンクト」(銀行口座を持たない人々)や、伝統金融サービスから排除されてきた人々にも金融サービスへのアクセスを提供します。これにより、真の金融包摂が実現される可能性があります。

2. 効率性と低コスト

仲介者を排除し、スマートコントラクトによる自動化を進めることで、取引にかかる時間とコストを大幅に削減します。例えば、国際送金や融資のプロセスは、数日から数週間かかっていたものが、数分から数時間で完了するようになります。また、仲介手数料が不要になることで、ユーザーはより多くの利益を享受できます。

3. 透明性と監査可能性

すべての取引はブロックチェーン上に記録され、誰でも閲覧・検証可能です。スマートコントラクトのコードも公開されているため、その動作原理を誰もが確認できます。これにより、不正行為や隠蔽が困難になり、システム全体の信頼性が向上します。

4. イノベーションとコンポーザビリティ

DeFiプロトコルはオープンソースであり、レゴブロックのように組み合わせて利用できる「コンポーザビリティ」の特性を持っています。これにより、開発者は既存のプロトコルを自由に組み合わせ、より複雑で革新的な金融商品やサービスを迅速に構築できます。これは、伝統金融では考えられないスピードでのイノベーションを可能にします。

5. ユーザーによるコントロールと所有権

DeFiでは、ユーザーは自身の資産の秘密鍵を自己管理するため、資産に対する完全なコントロールと所有権を持ちます。取引所に資産を預ける必要がないため、取引所のハッキングや破綻リスクから資産を守ることができます。また、多くのDeFiプロトコルはDAOによって運営されており、ユーザーはガバナンストークンを通じてプロトコルの意思決定に参加する権利を持ちます。

DeFiの潜在的なリスクと課題

DeFiは大きな可能性を秘めている一方で、まだ発展途上の分野であり、いくつかの重要なリスクと課題も存在します。これらを理解し、適切に対処することが、安全なDeFi利用には不可欠です。

1. スマートコントラクトのリスク

DeFiプロトコルはスマートコントラクトによって動作しますが、コードにバグや脆弱性が存在する場合、ハッキングの対象となり、資金が盗まれる可能性があります。過去には、DeFiプロトコルのスマートコントラクトの脆弱性を悪用した大規模なハッキング事件が多数発生しています。信頼できるDeFiプロトコルは、第三者機関による厳格なセキュリティ監査を受けていますが、それでもリスクはゼロではありません。

2. 暗号資産の価格変動リスク(ボラティリティ)

DeFiで利用される暗号資産は、価格変動が非常に大きいです。担保として利用している暗号資産の価格が急落した場合、担保不足となり、強制的に清算(ロスカット)されるリスクがあります。また、イールドファーミングなどで流動性を提供している場合、インパーマネントロス(Impermanent Loss)と呼ばれるリスクに直面することもあります。

3. インパーマネントロス(Impermanent Loss)

AMM(Automated Market Maker)型のDEXで流動性を提供する場合に発生するリスクです。流動性プールに預けた2つの資産の価格比率が、預け入れた時点から大きく変動すると、引き出す際に、単に資産を保有していた場合よりも資産価値が減少する可能性があります。これは「一時的な損失」を意味しますが、価格が元の比率に戻らなければ恒久的な損失となります。

4. 規制の不確実性

DeFiは比較的新しい分野であり、多くの国でその法的・規制上の位置付けが不明確です。規制当局は、DeFiがマネーロンダリング、テロ資金供与、消費者保護、金融安定性にもたらす潜在的なリスクに注目しており、今後、より厳格な規制が導入される可能性があります。これにより、一部のDeFiプロトコルが利用できなくなったり、コンプライアンスコストが増加したりする可能性があります。

5. スケーラビリティとガス代

DeFiの多くはイーサリアムブロックチェーン上で動作していますが、イーサリアムのスケーラビリティ問題(トランザクション処理能力の限界)により、ネットワークが混雑するとガス代(手数料)が高騰し、取引が遅延することがあります。これは、特に小口取引を行うユーザーにとって大きな障壁となります。レイヤー2ソリューション(例:Optimism, Arbitrum)の普及により改善されつつありますが、依然として課題です。

6. ユーザーインターフェースと複雑性

DeFiプロトコルは、伝統金融サービスに比べてユーザーインターフェースが複雑で、専門的な知識を必要とすることが多いです。これは、新規ユーザーの参入を阻む要因となっています。より直感的で使いやすいUI/UXの改善が求められています。

7. 中央集権化のリスク

DeFiは分散性を目指していますが、実際には一部のプロトコルで特定のエンティティ(開発チーム、大口投資家など)が大きな影響力を持つなど、中央集権化のリスクが指摘されることがあります。また、オラクルやブリッジなどの外部依存要素も、単一障害点となる可能性があります。

これらのリスクを理解し、DYOR(Do Your Own Research:自分で調べる)を徹底し、少額から始めるなど、適切なリスク管理を行うことがDeFiを利用する上で極めて重要です。

“

DeFiの未来:進化するエコシステム

DeFiはまだ発展途上の分野ですが、その成長は目覚ましく、今後数年間で以下のような大きな進展が期待されています。

1. クロスチェーン相互運用性(Interoperability)の強化

異なるブロックチェーンネットワーク間での資産移動やDApp連携がよりシームレスになることで、DeFiエコシステム全体の流動性が統合され、ユーザーエクスペリエンスが向上します。ブリッジ技術の進化や、LayerZero、Wormholeのような汎用メッセージングプロトコルの普及がこれを後押しするでしょう。

2. 実世界資産(RWA)のトークン化の加速

不動産、債券、株式といった現実世界の資産がブロックチェーン上でトークン化され、DeFiエコシステムに流入することで、DeFiの市場規模は劇的に拡大します。これにより、伝統金融とDeFiの境界線が曖昧になり、新たな金融商品やサービスが生まれるでしょう。

3. 機関投資家の参入と規制の明確化

規制の明確化が進むことで、より多くの伝統的な金融機関や機関投資家がDeFi市場に参入するでしょう。これにより、DeFiの流動性と信頼性がさらに向上し、市場の成熟が加速します。G7やFSB(金融安定理事会)による規制議論の進展が注目されます。

4. ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上とマスアダプション

より直感的で使いやすいウォレットやDeFiアプリケーションが登場し、ブロックチェーンの複雑さを意識させないシームレスな体験が提供されることで、DeFiはより多くの一般ユーザーに普及するでしょう。アカウント抽象化(Account Abstraction)などの技術がこれを後押しします。

5. スケーラビリティの進化

イーサリアムのレイヤー2ソリューション(Optimistic Rollup, ZK Rollup)のさらなる進化や、Solana, Avalanche, Polkadotなどの高速なレイヤー1ブロックチェーンの成長により、DeFiはより高速で安価に利用できるようになるでしょう。

6. AIとの融合

AIがDeFiプロトコルのリスク評価、イールドファーミング戦略の最適化、不正取引の検知などに応用されることで、DeFiはより効率的で安全なシステムへと進化します。分散型AIとDeFiの融合は、新たな金融の形を創造する可能性を秘めています。

結論:金融の未来を切り拓くDeFi

分散型金融(DeFi)は、ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを基盤として、伝統的な金融システムが抱える中央集権性、非効率性、アクセスの制限といった課題を解決しようとする革新的なムーブメントです。その透明性、効率性、そして誰もがアクセスできるオープンな性質は、金融サービスへのアクセスを民主化し、世界中の人々に新たな経済的機会を提供します。

ステーブルコイン、DEX、レンディング、イールドファーミング、DAOといった多様な要素が組み合わさることで、DeFiエコシステムは日々進化を遂げています。もちろん、スマートコントラクトのリスク、価格変動、規制の不確実性といった課題も存在しますが、技術の進歩と国際的な議論を通じて、これらの課題は着実に克服されつつあります。

RWAのトークン化やAIとの融合、そして機関投資家の参入は、DeFiが単なる暗号資産の枠を超え、数兆ドル規模の伝統金融市場と融合し、真にグローバルで包括的な金融システムへと進化する未来を示唆しています。DeFiは、私たちの金融のあり方を根本から変え、より公平で、透明性が高く、そして効率的な社会を築くための重要な鍵となるでしょう。

「Crypto-Navi」では、引き続き分散型金融(DeFi)の最新動向を深く掘り下げ、信頼できる情報を提供してまいります。皆様がこの革新的な金融の未来を安全かつ賢く「ナビゲート」できるよう、サポートを続けていきます。