DeFiの新たなフロンティア、クロスチェーン融資

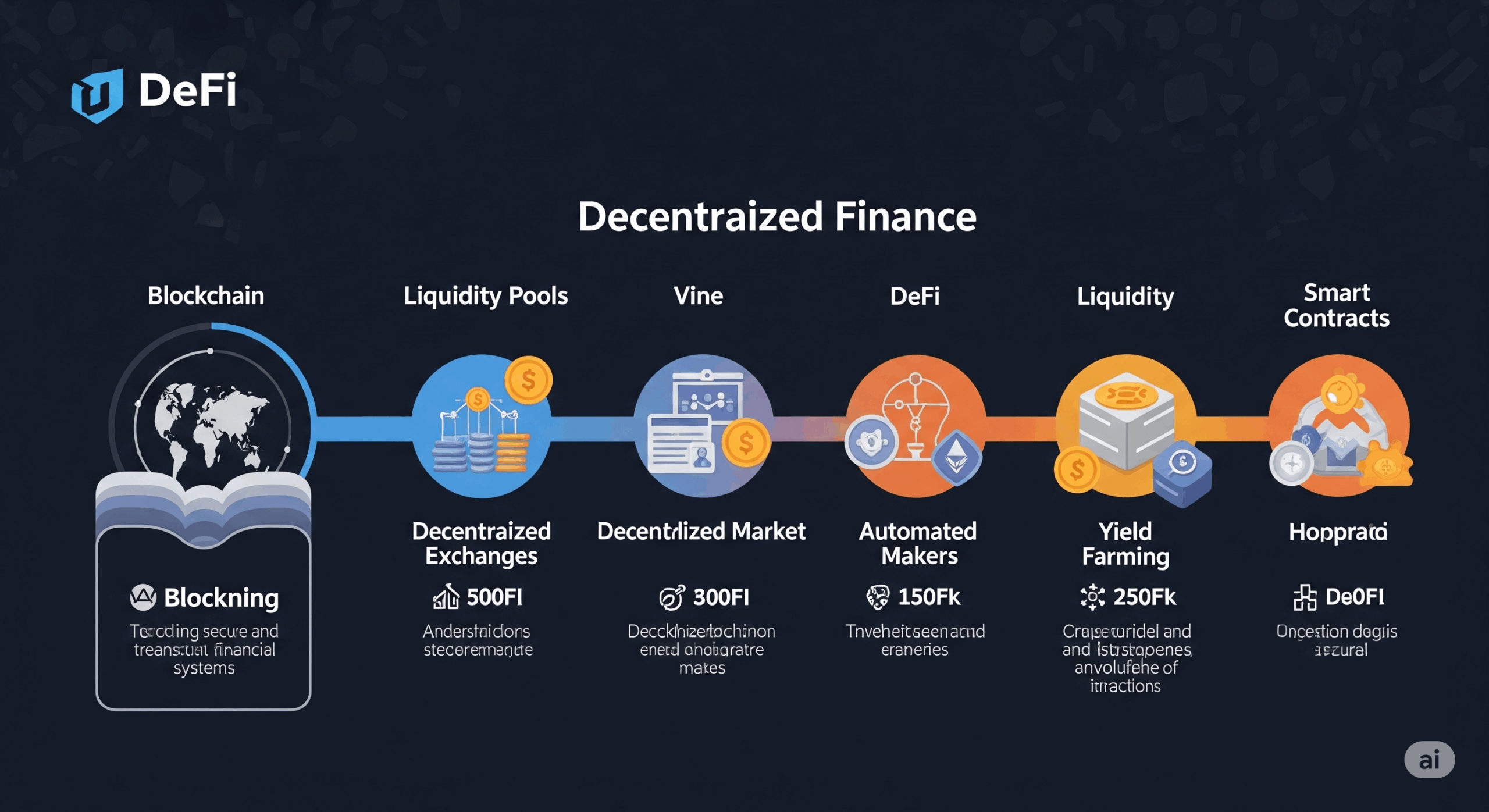

分散型金融(DeFi)の世界は、常に進化と革新の最前線にあります。本日、主要なDeFiプロトコルである「YieldFlow」が、待望のクロスチェーン融資機能を正式にローンチしました。この画期的な機能は、異なるブロックチェーンネットワーク間での資産の流動性を劇的に向上させ、DeFiエコシステム全体に新たな可能性をもたらすと期待されています。これまで、各ブロックチェーンが持つ流動性はそれぞれのネットワーク内に閉じ込められていましたが、クロスチェーン融資は、この分断された流動性を統合し、より効率的で広範な資本利用を可能にします。本稿では、YieldFlowのクロスチェーン融資機能の詳細、それがDeFi市場に与える影響、そして今後のDeFiの方向性について深く掘り下げていきます。

DeFiは、伝統的な金融システムが抱える中央集権性、非効率性、そしてアクセスの障壁といった課題を解決することを目指しています。しかし、ブロックチェーン間の相互運用性(インターオペラビリティ)の欠如は、DeFiの成長を阻む主要なボトルネックの一つでした。YieldFlowによる今回のローンチは、このボトルネックを解消する重要な一歩であり、DeFiが真にグローバルで包括的な金融システムへと進化するための道を開くものです。

YieldFlowのクロスチェーン融資機能:技術的詳細とメリット

YieldFlowは、これまで単一のブロックチェーン(主にイーサリアム)上で動作する融資プロトコルとして知られていましたが、今回のアップデートにより、複数の主要なブロックチェーンネットワーク(例:イーサリアム、ポリゴン、BNBチェーン、アバランチ、ソラナなど)間で資産を担保とした融資が可能になります。これは、DeFiユーザーが保有する資産を、より広範なネットワークで活用できることを意味します。

技術的アプローチ:ブリッジとアトミックスワップの融合

YieldFlowのクロスチェーン融資機能は、主に「セキュアなブリッジ技術」と「アトミックスワップ」の組み合わせによって実現されています。このアプローチにより、ユーザーは信頼できる第三者を介さずに、異なるチェーン間で安全かつ効率的に資産を移動・利用できます。具体的なプロセスは以下の通りです。

- 担保のロック: ユーザーは、例えばイーサリアムチェーン上のYieldFlowスマートコントラクトに、ETHやERC-20トークンなどの資産を担保としてロックします。この際、担保資産はYieldFlowプロトコルによって安全に管理されます。

- 情報伝達: YieldFlowに統合されたクロスチェーンオラクルとブリッジプロトコル(例:ChainlinkのCCIPやLayerZeroのような汎用メッセージングプロトコルを活用)が、イーサリアムチェーンでの担保ロックイベントを、ターゲットとなる別のチェーン(例:ポリゴン)に安全かつリアルタイムに伝達します。この伝達プロセスは、複数のバリデーターや分散型ネットワークによって検証されるため、高いセキュリティが確保されます。

- 融資の実行: ポリゴンチェーン上のYieldFlowスマートコントラクトは、伝達された担保情報と価値に基づいて、ユーザーが希望する資産(例:USDC on Polygon)を融資します。この融資は、ポリゴンネットワークの低手数料と高速トランザクションの恩恵を受けます。

- 返済と担保解放: ユーザーがポリゴンチェーン上で借り入れた資産をYieldFlowコントラクトに返済すると、逆のプロセスが実行されます。ポリゴン側での返済が確認されると、イーサリアムチェーン上の担保が自動的に解放され、ユーザーのウォレットに戻されます。

このプロセス全体は、スマートコントラクトによって自動化されており、取引の不可分性(アトミック性)が保証されます。つまり、一方のチェーンでの操作が失敗した場合、もう一方のチェーンでの関連操作も自動的にロールバックされるため、ユーザーは資金を失うリスクを最小限に抑えることができます。YieldFlowは、この複雑な技術レイヤーを抽象化し、ユーザーにはシンプルで直感的なインターフェースを提供することで、クロスチェーンDeFiの利用障壁を大幅に下げています。

ユーザーにとっての具体的なメリット

- 流動性の劇的な向上と資本効率の最適化: ユーザーは、特定のブロックチェーンに縛られることなく、保有する資産をより広範なDeFiエコシステムで活用できるようになります。例えば、イーサリアム上の高価値資産を担保に、BNBチェーンやポリゴンといった低手数料のチェーンで資金を借り入れ、そこで新たなイールドファーミング戦略やDApp利用を行うことが可能になります。これにより、これまで活用しきれていなかった資本が効率的に利用され、全体的なリターンを最大化する機会が生まれます。

- 多様な資産とネットワークの選択肢拡大: 異なるブロックチェーン上の多様な暗号資産を担保として利用したり、借り入れたりすることが可能になり、ユーザーの戦略的な選択肢が大幅に広がります。特定のチェーンの混雑や高手数料を回避し、最適な環境で金融活動を行えます。

- 取引手数料と時間の最適化: ユーザーは、より手数料の低いブロックチェーンで融資を実行できるため、取引コストを大幅に削減できます。また、高速なブロックチェーンを利用することで、トランザクションの確定時間を短縮し、より迅速な金融操作が可能になります。

- イールドファーミング戦略の柔軟性向上: 異なるチェーン間で資産を移動させることなく、最適な利回りを提供するプロトコルにアクセスできるため、イールドファーミング戦略の柔軟性が飛躍的に高まります。これにより、ユーザーは市場の機会に迅速に対応し、収益機会を逃すことなくポートフォリオを最適化できます。

- ユーザーエクスペリエンスの向上: 複雑なクロスチェーンブリッジングの手順を意識することなく、単一のインターフェースから複数のチェーンにまたがる融資サービスを利用できるため、DeFiの利用体験が大幅に簡素化されます。

DeFi市場への影響:流動性の統合と新たな競争の時代

YieldFlowのクロスチェーン融資機能のローンチは、DeFi市場全体に大きな波及効果をもたらすと考えられます。これは、単一のプロトコルの進化に留まらず、DeFiエコシステムの構造そのものを変革する可能性を秘めています。

分断された流動性の統合と市場の深化

これまで、DeFi市場の大きな課題の一つは、各ブロックチェーンネットワークがそれぞれ独自の流動性プールを持ち、それらが相互に分断されていることでした。この「流動性のサイロ化」は、資本効率の低下や、ユーザーが異なるチェーン間で資産を移動させる際の複雑さやリスク(ブリッジハッキングなど)を引き起こしていました。YieldFlowのようなクロスチェーン融資プロトコルは、この分断された流動性を統合し、DeFiエコシステム全体をより効率的で相互接続されたものにする可能性を秘めています。

流動性の統合が進めば、DeFiプロトコル間の競争が激化し、より良い利回りやサービスを提供するプロトコルが生き残るようになります。これにより、市場全体の流動性深度が増し、大規模な取引でもスリッページが抑制されやすくなるため、機関投資家などの大口参加者にとってDeFi市場への参入障壁が低減されるでしょう。これは、最終的にDeFi市場の成熟とユーザーにとってのメリットにつながるでしょう。

新たな競争とイノベーションの促進

YieldFlowの成功は、他のDeFiプロトコルにもクロスチェーン機能の導入を促す可能性があります。これにより、DeFi分野におけるクロスチェーン相互運用性の競争が加速し、さらなる技術革新が生まれることが期待されます。例えば、より安全で効率的なブリッジ技術の開発、複数のチェーンにまたがる流動性プールの最適化、そしてクロスチェーンでのリスク管理手法の進化などが考えられます。

また、クロスチェーン融資は、新たなタイプのDeFiプロダクトやサービスを生み出す可能性も秘めています。例えば、複数のチェーンにまたがる複雑なイールドファーミング戦略を自動化するアグリゲーターや、異なるチェーン上の資産を組み合わせたデリバティブ商品、さらにはクロスチェーンでの担保付きステーブルコイン発行プロトコルなどが登場するかもしれません。これにより、DeFiの利用範囲がさらに広がり、より多様な金融ニーズに対応できるようになるでしょう。

潜在的なリスクと課題:進化するセキュリティの重要性

クロスチェーン技術は大きな可能性を秘めている一方で、固有のリスクも伴います。これらのリスクを理解し、適切に対処することが、DeFiエコシステムの健全な成長には不可欠です。

- ブリッジのセキュリティ: クロスチェーンブリッジは、過去に多くのハッキング被害に遭ってきました。例えば、2022年にはRonin Bridgeが約6億ドル、Wormholeが約3.2億ドルの被害を受けるなど、ブリッジはDeFiエコシステムにおける主要な攻撃対象となっています。YieldFlowは厳格なセキュリティ監査(例:CertiK、PeckShieldによる監査を複数回実施)と多層的な防御策(例:タイムロック、マルチシグ、分散型バリデーターネットワーク)を講じていると発表していますが、この分野のセキュリティは常に進化し続ける必要があります。ユーザーは、利用するブリッジプロトコルのセキュリティ実績と監査状況を常に確認すべきです。

- スマートコントラクトのリスク: 複雑なクロスチェーンプロトコルは、スマートコントラクトの脆弱性を抱える可能性があります。コードのバグや論理的な欠陥が、資金の損失につながることもあります。YieldFlowは、ローンチ前に複数の独立したセキュリティ企業による徹底的なコード監査を実施し、発見された脆弱性をすべて修正したと報告しています。しかし、DeFiプロトコルを利用する際は、継続的な監査とバグバウンティプログラムの有無を確認し、リスクを分散させることが賢明です。

- オラクル問題: 異なるチェーン間で正確な価格情報や状態を伝達するオラクルは、その信頼性が極めて重要です。オラクルが操作された場合、融資プロトコルにおける担保の清算価格が誤って計算され、ユーザーの資産が不当に清算されるなどの問題が発生する可能性があります。YieldFlowは、複数の分散型オラクルネットワーク(例:Chainlink)を統合し、単一障害点のリスクを低減していると説明しています。

- 規制の複雑性: 複数のブロックチェーンにまたがるDeFiプロトコルは、各国の異なる規制にどのように対応するかが課題となります。例えば、ある国では合法なDeFiサービスが、別の国では証券とみなされ、規制対象となる可能性があります。これは、DeFiのグローバルな普及を阻む要因となる可能性があり、YieldFlowのようなプロトコルは、法的コンプライアンスを確保しつつ、イノベーションを継続するという難しい課題に直面しています。

YieldFlowはこれらのリスクを認識し、段階的なローンチと厳格なセキュリティプロトコルによって対応していくと表明しています。彼らは、コミュニティによるガバナンスを通じて、プロトコルのリスク管理フレームワークを継続的に改善していく方針を示しています。

DeFiの未来:相互運用性と実世界資産のトークン化の加速

YieldFlowのクロスチェーン融資機能は、DeFiの未来が「相互運用性」と「実世界資産(RWA)のトークン化」という二つの大きなトレンドによって形作られることを示唆しています。これらのトレンドは、DeFiを現在のニッチな市場から、より広範な金融システムの中核へと押し上げる可能性を秘めています。

相互運用性(Interoperability)の進化とチェーン抽象化

異なるブロックチェーンがシームレスに連携し、資産やデータが自由に移動できる相互運用性の実現は、DeFiの最終的な目標の一つです。YieldFlowのようなプロトコルは、この目標に向けた重要なステップです。将来的には、ユーザーがどのブロックチェーン上に資産を保有しているかを意識することなく、DeFiサービスを利用できるようになる「チェーン抽象化(Chain Abstraction)」の概念がさらに進展するでしょう。

チェーン抽象化が実現すれば、ユーザーは特定のチェーンのウォレットやトークンを意識することなく、最も効率的で手数料の低いDeFiプロトコルを自動的に利用できるようになります。これにより、DeFiのユーザーエクスペリエンスは大幅に改善され、より多くの一般ユーザーがDeFiに参入するきっかけとなる可能性があります。DeFiは、現在の複雑なマルチチェーン環境から、より統合された、ユーザーフレンドリーなエコシステムへと進化していくでしょう。

実世界資産(RWA)のトークン化との強力な融合

もう一つの重要なトレンドは、不動産、債券、株式、コモディティといった実世界資産(RWA)をブロックチェーン上でトークン化する動きです。RWAのトークン化は、伝統的な金融資産にブロックチェーンの透明性、流動性、そしてプログラム可能性をもたらします。YieldFlowのようなクロスチェーン融資プロトコルがRWAと融合すれば、RWAを担保として異なるブロックチェーン上で資金を借り入れたり、RWAの流動性を複数のチェーンにわたって活用したりすることが可能になります。

例えば、YieldFlow上でトークン化された商業用不動産を担保に、別のチェーン(例:Solana)でUSDCのようなステーブルコインを借り入れ、それを現実世界のビジネスに活用するといった、DeFiと伝統金融の境界線を曖昧にする新たな金融商品が生まれる可能性があります。これにより、DeFiは単なる暗号資産の枠を超え、数兆ドル規模の伝統資産市場の流動性をブロックチェーンエコシステムに取り込み、グローバル金融システムの中核を担う存在へと進化する可能性を示しています。

投資家が注目すべきポイントとアドバイス

YieldFlowのクロスチェーン融資機能のローンチは、DeFi市場に新たな投資機会をもたらしますが、同時に注意すべき点も存在します。賢明な投資判断のために、以下のポイントに注目してください。

YieldFlowトークン(YFL)の動向とユーティリティ

YieldFlowは独自のガバナンストークン「YFL」を発行しており、今回の機能ローンチはトークン価格にポジティブな影響を与える可能性があります。YFLトークンは、プロトコルのガバナンス(提案への投票、パラメータ変更の承認など)、手数料の割引、ステーキングによる報酬、そして流動性提供者へのインセンティブとして機能します。プロトコルの利用が拡大し、TVL(Total Value Locked)が増加すれば、YFLトークンの需要と価値も向上することが期待されます。投資家は、YieldFlowのトークノミクス、今後の開発ロードマップ、そしてコミュニティの活発さを注視する必要があります。

クロスチェーンDeFiのリスク評価の徹底

クロスチェーンDeFiは、単一チェーンのプロトコルに比べて複雑性が増し、それに伴うリスクも高まります。投資するプロトコルの技術的な堅牢性を慎重に評価することが極めて重要です。具体的には、以下の点を確認しましょう。

- ブリッジの信頼性: 利用されているブリッジ技術が、実績があり、複数のセキュリティ監査を受けているか。

- スマートコントラクト監査: プロトコルのスマートコントラクトが、独立したセキュリティ企業による徹底的な監査を定期的に受けているか。

- オラクルの分散性: 価格フィードを提供するオラクルが、単一障害点とならないよう、十分に分散化されているか。

- 緊急停止メカニズム: 万が一の事態に備え、プロトコルに緊急停止(Pause)機能やアップグレード可能なメカニズムが備わっているか。

信頼できる第三者機関による監査レポートを確認し、透明性の高いプロトコルを選ぶようにしましょう。

市場の流動性とスリッページへの理解

クロスチェーン取引では、チェーン間の流動性の深さによってスリッページ(想定価格と実際の約定価格の差)が発生する可能性があります。特に、取引量の少ない資産やネットワークでは、大きなスリッページが発生しやすいため、注意が必要です。大規模な取引を行う際は、事前にスリッページ許容度を設定し、流動性の高いプールを選ぶようにしましょう。また、ガス代(トランザクション手数料)もチェーンによって大きく異なるため、取引コスト全体を考慮に入れる必要があります。

規制動向への継続的な注意

クロスチェーンDeFiは、複数の管轄区域にまたがるため、規制当局の監視が強化される可能性があります。特定の国や地域で新たな規制が導入された場合、プロトコルの運営やユーザーのアクセスに影響が出る可能性があります。例えば、マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)に関する規制が強化されれば、KYC(本人確認)要件が導入されるDeFiプロトコルも増えるかもしれません。常に最新の規制動向を把握し、それに適応できる柔軟な投資戦略を立てることが重要です。

結論:DeFiの相互接続された未来へ

YieldFlowによるクロスチェーン融資機能のローンチは、DeFiエコシステムにおける重要なマイルストーンです。これは、分断された流動性を統合し、ユーザーに新たな機会と柔軟性を提供することで、DeFiが真にグローバルで包括的な金融システムへと進化するための道を開きます。

相互運用性の進化と実世界資産のトークン化は、DeFiの未来を形作る二つの強力なトレンドであり、YieldFlowのようなプロトコルがその最前線に立っています。もちろん、新たな技術には常にリスクが伴いますが、YieldFlowはこれらの課題に積極的に取り組む姿勢を示しています。

「Crypto-Navi」では、引き続きDeFi市場の最新動向を深く掘り下げ、信頼できる情報を提供してまいります。皆様がこのエキサイティングな市場を安全かつ賢く「ナビゲート」できるよう、サポートを続けていきます。

コメントを残す